‘Niño parabólico’: un libro astuto, poco complaciente e imaginativo sobre el panorama actual de la producción artística en España

Constantino Molina escribe un manifiesto contra la idealización de la pureza y el mercadeo cultural, en un paisaje de descontento y plena crisis de la subjetividad

Termino de leer Niño parabólico, de Constantino Molina (Pozo-Lorente, Albacete, 40 años), y experimento un episodio cuántico. Ese instante ahora metafísico, nombrado así gracias a la filosofía, es un momentum del que Molina se sirve para hablar de aquellas ocasiones en las que se nos revela una certeza en una intimidad compartida (o no). Solo entonces nos encontramos verdadera y paradójicamente solos. En la televisión, salen Los del Río cantando el himno hoy global que captó la esencia española para 1993. Ese fue el año en el que nací yo, pienso. Mientras, mi suegra se queja de la humedad desde el sofá reclinable contiguo y mueve con timidez, al compás de aquellos alalás de acento andaluz, sus piecitos en el aire.

Molina nos ofrece —tras la publicación de algunos poemarios estimulantes y luminosos— Niño parabólico, un libro excelente en clave autobiográfica, en el que se oye hablar copiosamente (eso sí, no con muchos interlocutores) y se abordan un sinfín de asuntos, cuya naturaleza oscila entre lo más elevado y lo más llano: se escribe tanto de Miguel Milá como de los bollycaos; del viejo loco que despacha en su tasca favorita como de Carme Pinós, Javier Marías o Virginia Woolf. Al margen de esto, no me atrevería a considerarlo novela, o no directamente. ¿Tal vez diario, cuaderno…? Puede que tuviese la poca cautela de encorsetar el libro en un género en prosa, de cercenar parte de su vida, si nos encontrásemos en el XIX y Molina fuese coetáneo de Gómez de la Serna o Eugenio Noel, que escribió La novela de la vida de un hombre; empresa que, para Noel, como también para Molina, se trató del cuento de nunca acabar. En cualquier caso, y traicionando el dicho aquel de que la falta de prudencia es atrevida, al cerrar sus páginas parabólicas llego a la conclusión de que Constantino Molina no es un autor de este siglo, pues ha escrito su propia automoribundia.

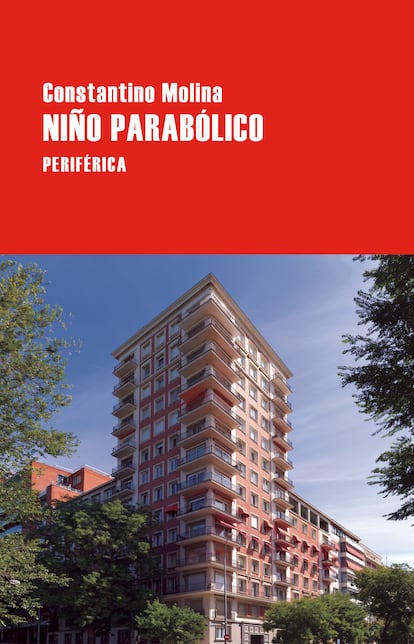

La obra es un compendio brillante de experiencias vitales en puro alud, en el que se recogen los temas principales del ser humano: la infancia, el paso del tiempo, el amor y la muerte; no obstante, codificados por su propia vivencia, como es natural, que para eso se pide la palabra. Por ejemplo, Molina, como de , desea retratarse en lo que da en llamar la Proa de Madrid, un edificio alto del barrio de Argüelles, encallado en el paseo del Pintor Rosales, a la altura del número 82. Esto no es azaroso, porque para el escritor “en ese vértice la ciudad se acaba de manera tajante, delimitando la frontera entre lo urbano y la naturaleza mediante un corte limpio”. Esta hazaña, la de llegar hasta ahí, es su viaje del héroe o aventurilla principal, que no la única. Lo que lo frena, sin embargo, es que se trata de un inmueble privado y tiene que pedir permiso. Una lástima esto de la propiedad privada, todo hay que decirlo. Al mismo tiempo, Molina escribe un proyecto nuevo de poesía —que más tarde sabremos que se titulará El asunto aquí es que la prosa de sale a borbotones, no exenta, eso sí, de mucha disciplina; la misma con la que Montaigne, o Goya se enfrentaron a sus porvenires artísticos en los momentos aciagos y que Molina disecciona. A lo largo del texto, y esto es importante, se menciona levemente el trabajo alimenticio del escritor, para que el otro oficio, que también es trabajo, aflore. Porque lo que planea sobre el texto es algo muy serio, una crisis general de la subjetividad tan grande como un país. También que cualquier carrera o competición por prosperar al tiempo será polvo de estrellas.